Unser Adam war 2012 in Berlin!!!

mit Bär...

Rezensionen vom TTdJ

Dass es sich bei dem alljährlichen Theaterevent in der Unterzent nicht um ein

Kinderstück und auch nicht um ein ökologisches Tierdrama handelt wird

dem interessierten Zuschauer sehr schnell deutlich.

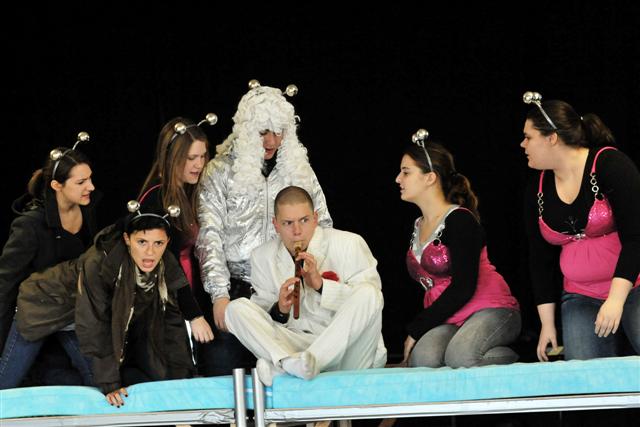

Kleists Todestag jährt sich im November zum 200. Mal und seine Komödie "Der zerbrochene Krug" diente als Vorlage für das neue Stück der TEGS. Unter der Leitung von Eleonora Venado und mit Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis haben 12 Jugendliche in einer Montage Kleists geschickte Versuche. das eigentliche Verbrechen hinter dem "zerbrochenen Krug" zu verschleiern, zum Anlass genommen, über die Fragen: "Was ist wahr", "Was ist richtig" und "Was ist gerecht" nachzudenken. Dabei haben die TEGS besonders in den aktuellen "neuen Medien" viele moderne "Verschleierungstechniken" entdeckt. Sie zeigen, wie das Fernsehen mit den schnellen Wechseln in unsere Wahrnehmung eingreift und wie durch die geschickte Mischung eine neue Wirklichkeit entsteht. Selbst benutzen die TEGS bekannte TV Formate, viel Musik und Tanz in ihrem Stück. So wird der "Fall des Dorfrichters Adam" in der fetzigen Inszenierung zu einem Feuerwerk für die Zuschauer.

Durchblick

Nicht nur für Jugendliche ist die Welt eine unübersichtliche, komplizierte und manchmal beängstigende, weil das, was in der Kindheit galt, rapide wegbricht und mit neuen Haltungen gefüllt werden muss. Was ist richtig, was ist real und wie will ich, dass die Welt mich sieht... Kleists Krug spiegelt eine Welt wieder, die Schauplatz von äußerem und innerem Chaos ist. Es verschwimmen Sein und Schein, weil die Figuren die "wahrgenommene" Realität aus ihrem Blickwinkel, aus ihren Einstellungen und ihren Interessen heraus erzählen. Wie viel komplizierter wird es erst, wenn die mediale "Wahrheit" auch noch mitmischt.Wirklichkeit herstellen...

Mit diesem Stück von Kleist machen sich 12 Jugendliche auf den Weg die Wirklichkeit zu entdecken. Der zerbrochene Krug hilft allerdings mehr eine Realität zu hinterfragen und das Herstellen der Wirklichkeit zu erkennen, als zu wissen, was jetzt „die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit“.Sichtweisen

Adam, der Richter, hat zwei Beulen und keine Perücke, Marthes Krug ist zerbrochen, sie beschuldigt Ruprecht, den sie in Eves Zimmer beim Krug erwischt hat. Ruprecht ist sauer, weil er Eve mit einem anderen gesehen hat, der seiner Meinung nach den Krug zerbrochen hat. Licht hat eine Perücke und will gerne Richter werden. Superman Walter soll aufklären. Was sagt der Eisbär?Klarsicht

Dieses Stück ist dramaturgisch als Montage zu verstehen, bei der Elemente nicht in den Kontext eines ganzheitlichen Kunstwerkes integriert werden, sondern nebeneinander stehen bleiben. Dabei werden in Anlehnung an die Vorlage Kleists „Der zerbrochne Krug“ die Elemente einer Gerichtsverhandlung beibehalten, Figurenkonstellationen (Adam, Marthe, Ruprecht und Eve) übernommen und Originaltext verwendet. Trotzdem ist der Umgang mit dem Material eher als frei und assoziativ zu bezeichnen. Oft werden diese Assoziationen wieder in „Fernsehformate“ gepackt oder es entstehen ganz neue Bezüge zu anderen Genres wie z.B. die Titanic oder die Entstehung der Figur des „Eisbärs“, der dann auch wieder sein Ende findet („Knut“). In der Montage von Szenen schaffen nicht einzelne Elemente, sondern die Verknüpfung der Elemente eine Form und artikulieren den Sinn des Stückes.Wirklichkeit steht für den Gegensatz zum bloß Möglichen, dann spricht man auch von Dasein, und den Gegensatz zum Scheinbaren, dann spricht man auch von Realität. (vgl. Schischkoff, Schmidt 1991: S. 783)

Visdpr: TEGS, Ernst-Göbel-Schule, Höchst i.Odw.